宇治市立南小倉小学校でのオブジェの製作

京都府教育委員会の夢大使(大志)派遣事業で宇治市立南小倉小学校を訪問し、6年生全員、36人に対して、この立体に関する講義と、穴あき四面体オブジェの製作を行ないました。

先週、橋本小学校では、205人という人数を活かして、巨大なオブジェの製作を行いました。それに対し、今回は、36人の普段の教室での授業です。しかも、このクラスは、1学年1クラスで6年生まで来たので、 とてもまとまりがあると聞いています。そこで今回は、フラクタル・ユニバーシティKYOTO と同じ64ピースの穴あき四面体を自分たちのクラスの写真を用いて作るという、 製作自体に数学的な思考力が必要な、かなり難しい課題に取り組みました。

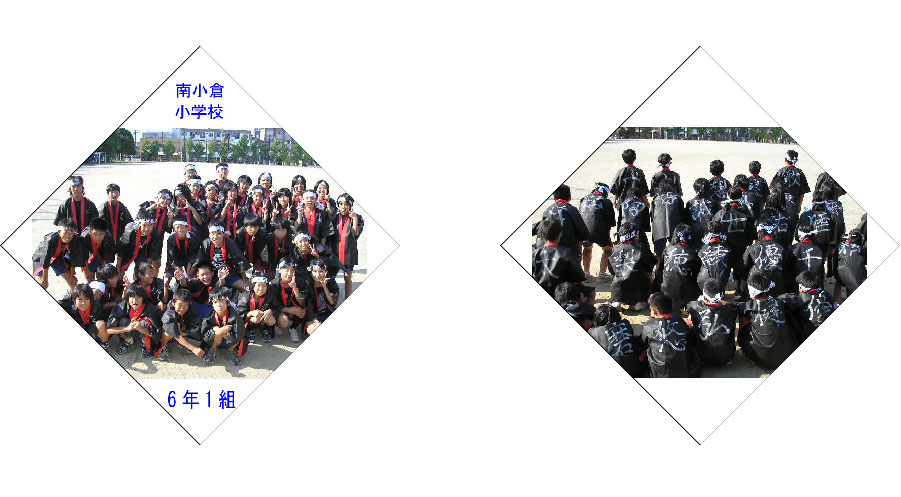

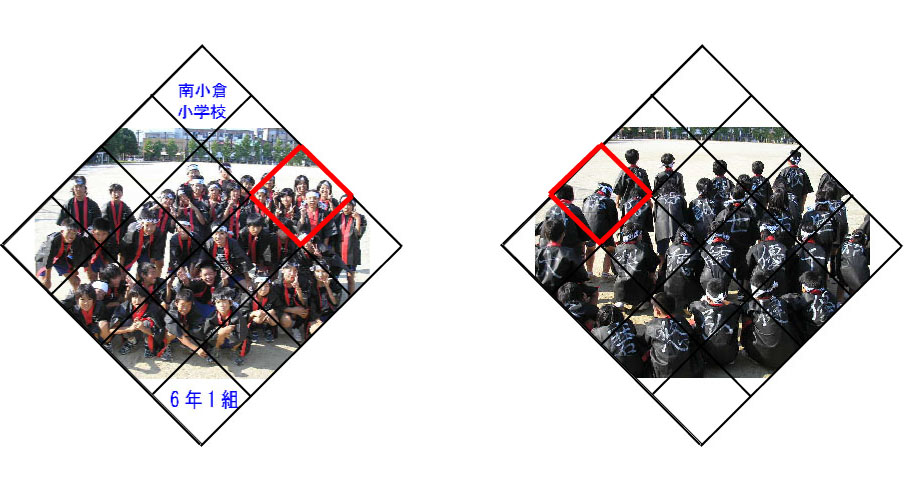

小学校の先生には、あらかじめ、クラスの写真を2枚送っていただきました。運動会の時のそろいのはっぴ姿の、前からの写真と後ろからの写真です。 このオブジェにぴったりのとてもいい写真です。

準備として、個々の正四面体には2枚の写真の断片が貼られますが、それが貼られた状態の個々の正四面体の展開図をコンピュータで作成しました。A4の1枚の紙に、4つの正四面体の展開図が印刷されます。この立体の製作には、これと同様の紙を16枚用意しました。

|

|

担任の先生にお願いして、あらかじめ、グループ分けをしておいてもらいました。 全員をまず4つのグループに分け、それぞれのグループを、さらに4つのグループに分けてもらいました。各グループは2人か3人となり、 4つの正四面体を担当することになります。今回のオブジェでは、グループによって担当する部分が異なります。 担当する部分を指定するため、それぞれのグループに、11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44 という番号をつけました。

各グループの担当部分の説明は、4進的な番号付けから始める必要があります。「フラクタル・ユニバーシティKYOTO」の立体を見せながら、それぞれのピースには、111 から 444 までの番号をふることができることを説明しました。

|

|

|

|

これからが、いよいよ穴あき四面体の作成です。絵を見てつながり方が分かればいいのですが、この絵はとても分かりにくいです。 ですから、絵を見なくてもできるようなしっかりした手順を考えて、それに従って、機械的に作ることが必要です。そのためには、何よりも、どれがどの部分の正四面体か分からなくならないことが必要です。 そこで、グループごとに、台として次の様な紙を用意し、作業が終わったら、正四面体を必ず番号のところに戻すことにしました。

これで、各グループで、4ピースの穴あき四面体が完成です。難しい作業でしたが、先生方にも手伝っていただき、どのグループも間違いなく作成することができました。

次に、4つづつのグループが集まり、穴あき四面体を4つ集めて、また台紙の対応する場所に置きます。そして、同じ手順をくりかえします。これで、16ピースの穴あき四面体ができます。

最後に、4つの16ピースの穴あき四面体を集めて、また、台紙に置いて、同じ手順を 繰り返して完成です。

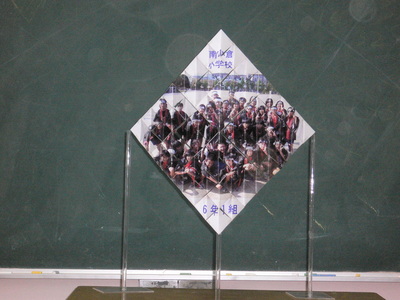

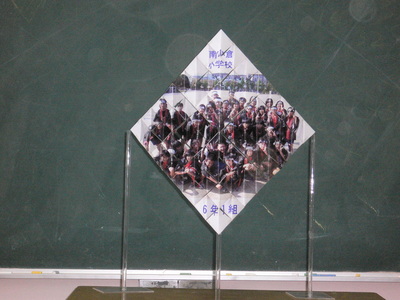

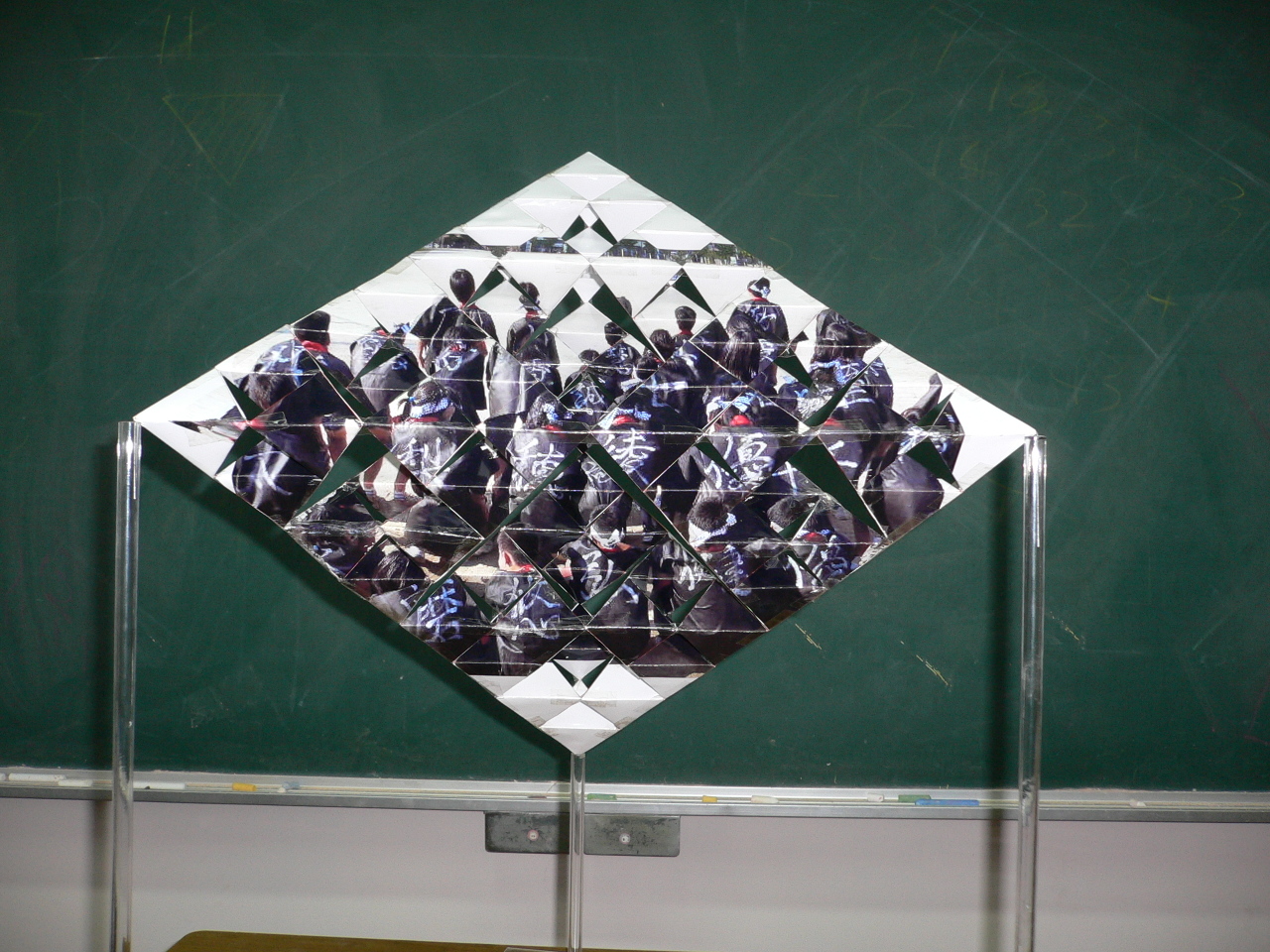

用意してきた台に載せて、写真をとりました。昼休みをはさんで、3時間以上の長丁場でした。最初の講義はつらそうでしたが、一人でも理解してないとオブジェ自体ができないということで、みんな緊張感をもって、ついてきてくれました。

今回の材料は、以下のものです。

正四面体の展開図は、教育機関での授業目的に限り、作成して差し上げます。表、裏に利用する写真のデジタル画像を私([email protected])宛てにメールでお送りください。写真は、どういう縦横の比の長方形でも構いませんが、右図のように、長方形の真ん中に斜めの正方形をできるだけ大きくとり、その部分だけを利用することになりますので、そういう枠内にオブジェにしたい部分が来るように、あらかじめ、整形しておいてください。ちなみに、今回のオブジェ製作では、横長の写真の上下と左右にスペースをとって、すべての生徒が枠内に入るようにして、"南小倉小学校" "6年1組"の文字を上下のスペースに入れています。

送られた写真や作成された型紙をWeb に載せるなど、他の目的に利用することはありません。

正四面体の展開図は、教育機関での授業目的に限り、作成して差し上げます。表、裏に利用する写真のデジタル画像を私([email protected])宛てにメールでお送りください。写真は、どういう縦横の比の長方形でも構いませんが、右図のように、長方形の真ん中に斜めの正方形をできるだけ大きくとり、その部分だけを利用することになりますので、そういう枠内にオブジェにしたい部分が来るように、あらかじめ、整形しておいてください。ちなみに、今回のオブジェ製作では、横長の写真の上下と左右にスペースをとって、すべての生徒が枠内に入るようにして、"南小倉小学校" "6年1組"の文字を上下のスペースに入れています。

送られた写真や作成された型紙をWeb に載せるなど、他の目的に利用することはありません。